ボードゲームやってると出てくるのが長考問題です。

これについて私の「超個人的意見」を書きたいと思います。

私は長考はあんまりしないタチです。

長考気味になってしまったときは「長考してすみません」と言ってなるべく早く手を決めることが多いです。

勝ちにこだわるよりもスムーズなゲーム進行に重点を置いています。

たまに長考するぐらいは全然ありだと思いますが度を過ぎる長考をする人は個人的には苦手です・・・

どこからが長考なのか

まず、どの程度考えたら長考になるのかですが、それはプレイしてるゲームや同卓している人にもよる思います。

例えば、ハゲタカのえじきで出すカードを2分も悩んでいたら長考かなと思いますw(早く出せよwってなるw)

しかし、テラミスティカとかSCYTHEとか、重ゲーの最後の詰めの2分だったら全然良いと思います。

それと、同卓する人やメンバーによって許容できる長考時間に差があるように思います。

ハンバーガー屋で飯を食うマナーと高級料理店で飯を食うマナーが違うように、同卓する人やどんなゲームで遊ぶかによって常識的な範囲の思考時間は変わってくると思います。

それを大幅に超えるような長考はマナー違反の長考だと考えます。

極端な例を出せば他の人が全員超早指しなメンバーであった場合、それなりの時間でも長考をしてゲームの流れを悪くしてしまうと嫌悪感を抱かれてしまうと思います。

ボードゲームをやる目的

ボードゲームをやる目的としては「みんなで楽しむためにやってるんだよ派」と「勝つためにやってるんだよ派」の人がいるようです。

私はみんなで楽しむためにやってるんだよ派です。

ボードゲームは娯楽だと思います。

だって「ゲーム」だし。

そもそも、長考問題が発生するようなボードゲームは「競技」というより「娯楽」としてデザインされていると思います。

運要素を含むゲームがほとんどであるし、そのおかげで強い人でも負けたり弱い人でも勝ったりするところがボードゲームの良いところだと思います。

「勝つ」というのは全員の共通認識、目標のようなもので、みんなもちろんそれを目指してプレイするんですが、ボードゲームを「勝つためだけにやる」のはどうかと思います。

たまに負けると機嫌が悪くなったりする人もいます。

「ボードゲームの目的はそこにいる人達が楽しむためであり、負けても楽しけりゃ良いんだよ」が個人的考えです。

ここの派閥が違うとなかなか相容れません。

「いや、ボードゲームは競技だ。勝つために長考するのは当然だ。」っと言われてしまうと「何言ってるんだろう・・・」となってしまう。

もちろん、競技的なデザインのボードゲームもありますし、競技的な大会とかを企画するようなボードゲームもあります。

しかし、そういう状況ではほとんどの場合「制限時間」が設けられているはずです。

基本的に、脳を使った勝負事は長考した方が強い。

運要素が少ないゲームほど、より時間を使った人が有利になります。

ルールで制限時間が設けられている場合は私は長考についてとやかく言う気はありません。

自分に与えられた時間をどう使おうと自分の勝手だからです。

勝つためだけに戦う派の人は制限時間付きの将棋やチェスが向いているのかもしれないと思います。

私が普段ボードゲームをやるときは、運で勝ったり負けたりして、一喜一憂したくて、ボードゲームをやっています。

ちょっと変わった黒ひげ危機一髪をやりたいからボードゲームをしてるんです。

長考誘発はルールの不備なのか?

長考問題が起きてしまうのはボードゲームのルールの不備ではないと思います。

理由は「勝つためではなく楽しむためにデザインされている」からです。

楽しむために作られたゲームを同卓者が楽しめるように使えば長考はそんなに起きないはず。

それを勝ちにこだわり過ぎるから長考が生まれてしまう。

ボードゲームを娯楽として扱うなら、長考をして勝つことに重点を置くより、スムーズなゲーム進行に重点を置くほうが正しいと思います。

適当に打つのもありだと思う

長考する人は最後まで読み切ろうとしている人、または、その時点での最善手を絶対指さなければ気がすまない人なのかもしれません。

しかし、ボードゲームなんて結論が出ない状態で適当に手を決断して行くものだと思います。

完全情報ゲームである将棋の棋士ですら、最後まで完全に読み切って手を指すのは本当に終盤の終盤です。(勝ちが決まった場面)

そうでない場面では「多分これが最善だろう」という考えで指しているはず。

羽生さんも勘で指すこともあるってなんかの本で言ってたし。

結論が出ない状態で「多分」で指すことは必ずしも勝ちを放棄するのと同義ではないと思います。

投げやりプレー

投げやりプレーは負けが決まったプレイヤーが適当に打つことです。

上記の適当に打つのもっと適当なバージョンですねw

私は投げやりプレーもありだと思っています。

私はルール内だったら、基本的には何をやっても良いと思っています。

(追記:正確には「ルール内だったら、どんな手を指しても良い」と思っています。でした。)

プレイヤーがルール内で行った指し手で、ゲームが破綻してしまうゲームは、ゲームのシステムにも悪い点がある可能性があります。

投げやりプレーも、ゲームの中に吹き荒れる嵐だと思えば面白い。

そもそも、私は勝ち負けにあんまりこだわっていないので、投げやりプレーによって1位から陥落したって笑えます。

不満を抱えるのは長考しない人

不満を抱えるのはいつも必ず、長考しない人です。

長考する人の視点で見れば、自分の番で考えるのは自分の得であるし、他の人が長考したとしても、自分が長考してるのだからしょうがない。

長考する人が長考しない人に不満を持つというのは聞いたことがありません。

「なんで長考しないんだ。長考しないのは辞めてくれ。」

なんていうツッコミは聞いたことがありませんw

そうであれば、やはり、長考は相手に不満を抱かせるたぐいの行為だと思います。

追記 長考の谷

というわけで、僕は結構早指しタイプのボードゲーマーなんですが。

最近、もう一つ別のことに気がつきました。

それは長考の谷がある気がするという事です。

不気味の谷的なものですw

長考してしまうプレイヤーは、そのゲームの初心者か上級者が多いような気がするんです。

初心者はそのゲームがよくわからず、何をしてよいか、どんな動きをするのかわからずに長考してしまう。(迷ってしまう)

そして、中級者になると、やることが見えてきて指し手が早くなってきます。

最後、上級者になると、ゲームの要素がまんべんなく見えるようになってきて、考えられること、読む手数などが増え、長考になる気がするんです。

数学のテストが全然解けなくて暇になっちゃうときのような。

ちょっと何を言いたいかわからなくなってきてしまいましたが。

とにかく長考には2種類あるような気がするなぁという事をココに書いておきます。

冒頭で「同卓する人やメンバーによって許容できる長考時間に差がある」と書きましたが、それは初心者か上級者かによっても変わってくるような気がしました。

同卓者が全員初心者であれば、みんなよくわからない中、手探りでゲームを進行していくのも楽しいですし、同卓者がみんな上級者であれば「ココは考えどきだな」とか「アレで悩んでるんだろうなー」というところは手番ではないプレイヤーにも見てわかりますので、多少長考しても、見ている方も楽しめるかもしれません。

度を越えない長考、あまりに長い長考でなければ、長考もボードゲームの楽しみのひとつですから、対戦相手が不快にならないレベルの長考はもちろんあっても良いなぁと思い直したところです。

追記2 ある程度の長考は許容されるべき。

さてさて、すでに相当長い記事になっていますが、やはり大事なことなので追記しておきたいと思います。

それは上にも何回か書いていますが「ある程度の長考は許容されるべき。(許容するべき)」ということです。

なぜなら、やはり、ボードゲームとは「考える」ことを楽しむ娯楽だと思うからです。

長考家の人は苦手や・・・という思いでこの記事を作成していたわけですが、日頃の私のボードゲームシーンを思い出すと、ほとんどの場合「多少の長考」は(嫌な気持ちになることなく)許容していたのを思い出しました。

こんな記事を書いている私ですが、相手が長考したとき「ゆっくりどうぞ。ここは考え時だねー」みたいに言うことが多いです。

自分の中で「ある程度の長考は許容したい」という気持ちと、「長すぎる長考はやめてほしい」という思考が共存しています。

ではどこまで許容できて、どこからが許容できない長さか、というのは明確に自分でもわかりません。

追記3 思考時間は大皿の料理と同じ?

今ふと思ったんですが、ボードゲームの思考時間って取り分けて食べる大皿の料理みたいじゃないですか?

誰がどのくらい食べれるか明確なルールはないんですが、一人で食いまくったら非難を浴びますよね。

っで、その食いまくった人が「美味かったわー」とか言ってたらちょっとムカつきますよね。

そりゃお前は食いまくったから美味かっただろうみたいなw

ボードゲームで言うと長考しまくって勝った人が「いやー勝てて楽しかったわ」って言ってる状況ですかね。

でも、親しい仲だったら、ちょっとそいつが食べ過ぎだったとしても

「おいおい一人で食いすぎだろwおれの分も取っとけよw」

「わりーわりーつい美味しくて食べ過ぎちまったわw」

みたいな許容もあると思うんですよね。

うん。よくわからなくなってきたw

解決策1 制限時間の導入

というわけで、ここまで「個人的には度を過ぎる長考をする人は苦手だよ」という意見を書いて来たわけですが

解決策としては、制限時間を導入するというのが思いつきます。

制限時間導入の大切さは以前の将棋の記事にも書きました。

2人でやるアブストラクトチックなゲームは制限時間を導入すると、めちゃくちゃ楽しくなりますよ!

クアルトとか、コリドールとか、制限時間ありでやるとめっちゃ白熱する。

他にもそれはおれの魚だ!とかサントリーニみたいなアブストラクトよりなゲームに導入しても良いですね!

アークライト(Arclight) それはオレの魚だ! (Hey Thats My Fish!) 完全日本語版 ボードゲーム

制限時間のアプリはコレがオススメです。

多人数戦だったら、このアプリがオススメ。(ラミーキューブとかに使える)

でも、最高なのは対局時計です。

スマホの画面は押しにくいんですが、対局時計はぶっ叩くのがめっちゃ気持ち良いです。

私はこれを買ってから、ボードゲームの楽しさが倍増したように思います。

解決策2 同卓しない。

残念ながら、一番の解決策だと思っています。 (追記:ついに、もっと良い解決策を見つけました!解決策3に書きますので是非読んでください!。しかし、この記述も残しておきたいと思います。)

長考されるのが嫌なら、長考しないプレイヤーとプレイするしかない。

私は以前、よくボードゲームカフェに行っていました。

結構な人数が出入りする場所で、気の合う人もいれば気の合わない人もいました。

問題は長考する人・・・

その人は常連で、Bさんとします。

1時間でできるゲームがその人が1人入るだけで2時間になってしまう。

ゲームがはじまってから途中で抜けるという事はなかなかできません。

Bさんの長考している間、進まないゲームを眺めながらそこに座っていなければならないのです。

もはや、ボードゲーム広げて「うーん」と言ってるBさんを眺めているという行為になってしまっている。

正直、隣の卓でサクサクやっているゲームに混ざりたい。

そのBさんの「うーん」に2時間も付き合わなければいけないのです。

私はBさんと2、3回会ってゲームをしただけの間柄なので注意できるような間柄でもない。

しかも、注意して流れが良くなるとも限らない・・・注意して空気が悪くなった上、長考も止まらないなんて最悪だ。

最初から「長考してしまってすみません」と言ってくれる人ならコチラも「いいですよー^^」っと許容したくなりますが、申し訳ないという素振りも見せず1手に10分も唸っているようでは私とは相容れないなと感じました・・・

私はその事があってからそのボードゲームカフェにあまり行かなくなってしまいました。

もちろん逆もしかりです。

長考をしたい派、自分の長考についてとやかく言われたくない人はそういう人達とプレイするのが1番良いように思います。

って、ココまで書いて「自分ってつまらねぇ人間だな」と思いましたw

なかなか、相容れない考えを中庸でいい感じにするのって大変な作業なんですよね。

ましてや、ボードゲームは趣味ですので、大変な作業をしてまで遊ぶのは大変だなと・・・

みんなで楽しくワイワイできたらいんだけどねぇ・・・

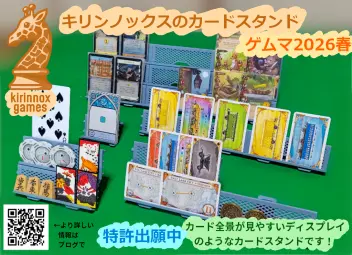

追記4 解決策3 ダウンタイムの少ないボードゲームをする。

ホビージャパン ジャングルスピード 日本語版 (2-10人用 15分 7才以上向け) ボードゲーム

ついに最も良い解決方法を思いついてしまった!

長考家の人とは、遊ばない・・・たしかにそういう選択肢もある・・・しかし、それでも、うまくやる方法はないのか?

そんなとき、いろいろなニーズに答えてくれる懐の広さを持っているのがまさにボードゲームなんです!

ズバリ、ダウンタイムの発生しにくいボードゲームをやるのはどうでしょう!

リアルタイム系というやつですね。

むしろなぜ今までコレを思いつかなかったのか・・・

例えばダウンタイム0のボードゲーム

他にも、プレイの時間がボードゲームに組み込まれているゲーム

または、考えることが少なく感性でプレイするタイプのもの(長考してもあまり意味がないようなゲーム)

または記憶系(長考すればするほど記憶が薄れていくw)

あいつは長考だから、あいつとは遊ばない。

たしかにそういう選択肢もあります。

しかし、せっかくボードゲーム相手がいるのに、少し悲しいですよね。(まぁ最終的に気が合わない場合はしょうがないけど・・・)

なにも重ゲーばかりがボードゲームではない。

私が今思いつくだけでも、こんなにも長考を生まず面白いボードゲームがあるではないか。

長考派も、早指し派も、エンジョイ勢も、ガチ勢もみんなボードゲーマー。

ボードゲームの問題はボードゲームで解決!

多様なボードゲームがあるのだから、そのメンバーに一番合ったもので遊べば良いのではないでしょうか。

お互いが楽しめるボードゲームで歩み寄るのはどうかな?

ボードゲームはそれこそ、多様な種類があるんだから。

お読みいただきありがとうございました!

ボドゲ大好きキリンノックスでした。

関連記事

コメント

僕自身がたまに長考してしまう身なのですが

長考の原因として勝ちにこだわるんじゃなくて単に「パニクってる」時があるんです

原因は様々ですが、何かがハマっちゃってるんですね

当然視野も狭まってまともな思考になってません

特に「なんでそこで長考?」って思われるような時はパニクってる可能性が高いのではないかと思います

この解決策はゲームの盤面上にはないので、一度休憩を挟んでゲームから引き剥がして気持ちを切り替えさせると解決するかも知れません

名無しさんこんにちは!コメントありがとうございます。

パニクってるなんてときもあるんですね。

僕は結構決断するのが得意なので、そういう視点はなかったです。

自分勝手な長考ではない、やむなしな長考についてはできる限り許容したいと思っていますよ!

そこにいる人達が楽しめる事が大切かと思いますので・・・

ルールに沿っているんだから何をやってもいいという考えの人が結構多いですからね

相手をリスペクトするのも最低限のマナーですよ

ほららさん。

コメントありがとうございます。

難しい問題ですよね。

ルール内なら何をやっても良いという考えがマナー違反なのかどうかは私には判断できかねます。